La figura umana, il ritratto e il paesaggio ci hanno suggerito finora una dinamica di rottura e ridefinizione degli stili pittorici che ha portato l’arte europea verso quella che potremmo chiamare una dissoluzione della fissità della natura e della materia. A questo punto, però, credo sia opportuno fare un passo indietro per prendere in considerazione un altro aspetto che ha contribuito a produrre per vie diverse questa dissoluzione. Già all’inizio abbiamo accennato al fatto che la Rivoluzione Francese ha fornito l’occasione a legioni di artisti di poter sperimentare su vie non battute in precedenza, oltre a fungere, in un senso o nell’altro, da punto di partenza per un’arte che non poteva più essere eminentemente cortigiana, disimpegnata, aristocratica, e questo nemmeno in Inghilterra e Scozia, dove i soggetti consueti dei pittori intersecavano raramente le vicende storiche attuali del paese. In Francia, lo sperimentalismo politico degli anni più tumultuosi della Rivoluzione e lo sperimentalismo artistico hanno proceduto di pari passo, e questa influenza reciproca ha avuto ripercussioni anche su artisti non così innovativi dal punto di vista espressivo, ma aperti agli stimoli rivoluzionari sul fronte contenutistico.

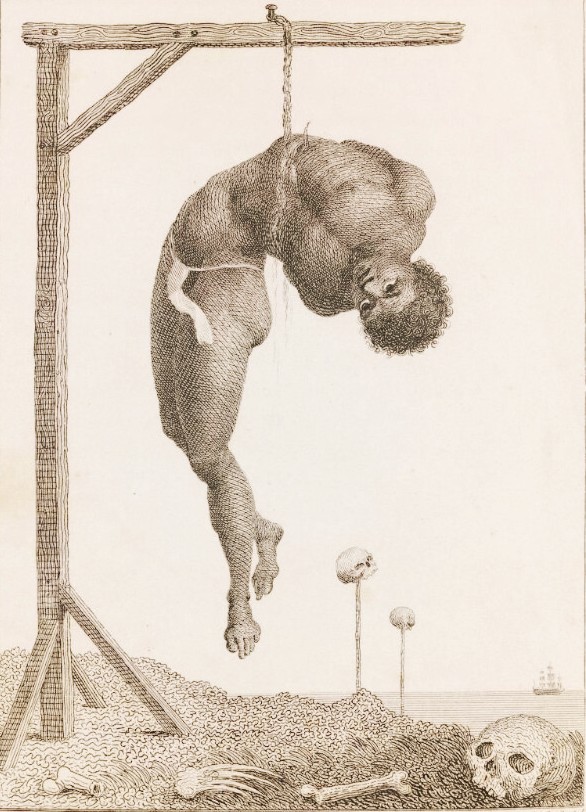

Una delle opere che meglio sintetizza in sé gli ideali umani della Rivoluzione è il ritratto del deputato Jean-Baptiste Belley di Anne-Louis Girodet (1767-1824), uno dei primi esempi – se non forse il primo in assoluto – di un ritratto occidentale moderno raffigurante un personaggio di colore come protagonista. Questo quadro, che pure a livello pittorico si attesta entro i canoni del neoclassicismo, custodisce in sé una parte essenziale, ma spesso trascurata degli eventi rivoluzionari, e merita qualche osservazione particolare. Quando si parla dei progressi politici compiuti dalla Rivoluzione Francese si citano spesso i suoi principi generali – libertà, eguaglianza, fraternità, abolizione dei privilegi di nascita, enunciazione e difesa dei diritti fondamentali dell’umanità, ecc… Fermarsi a ciò ci farebbe perdere di vista la fisionomia politica concreta dei governi rivoluzionari; la Rivoluzione non fu solo un susseguirsi di tumulti e di dichiarazioni di principio, ma assunse i tratti del primo grande tentativo di riorganizzazione della società e dell’economia in senso democratico. Alcune delle critiche più feroci svolte dagli esponenti delle nuove forze politiche rivoluzionarie ebbero appunto come bersaglio il sistema economico coloniale della vecchia Francia, e ciò portò per la prima volta all’attenzione dell’opinione pubblica e persino delle masse parigine la questione della schiavitù. L’illuminismo aveva già svolto in tutta Europa un lavoro di preparazione ideologica in direzione dell’abolizionismo come diretto corollario di un’ideale di concreta eguaglianza, ma fu proprio la Rivoluzione a diffondere in maniera esplosiva e radicale questo tipo di istanze. Persino in Inghilterra, che nel diciottesimo secolo era stata una delle più attive promotrici della tratta degli schiavi, si formò un movimento intellettuale convintamente a favore dell’abolizione e, di pari passo, un moltiplicarsi delle denunce contro i metodi barbarici dello sfruttamento schiavista. Per citare solo un esempio, basta vedere alla raffigurazione cruda e impietosa che ne dà William Blake – l’unico vero genio inglese di un’epoca colma di uomini ingegnosi e dotti – in alcune sue stampe.

Certo, si può intuire facilmente come in molti casi queste tendenze rimanessero allo stadio di pii desideri o di meri propositi, dato che la schiavitù era un elemento profondamente intrecciato con le economie delle potenze europee, ed abolirla di colpo presentava molte difficoltà organizzative, per non parlare delle resistenze politiche dei gruppi che ne traevano guadagno. All’interno delle stesse forze rivoluzionarie francesi il problema era al centro di un dibattito ampio e particolarmente complicato, tanto più che tra i partiti rivoluzionari vi erano interi settori che provenivano dal ceto mercantile e finanziario dei grandi porti – Marsilgia, Le Havre, Brest, Bordeaux – strettamente legato ai flussi commerciali coloniali basati sul lavoro schiavistico; il loro principale gruppo di riferimento erano i Girondini, provenienti appunto da una di queste zone attive nei traffici transatlantici. La pubblicazione ufficiale della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, d’altro canto, provocò nelle colonie francesi dei Caraibi una generale insurrezione degli schiavi africani e di tutti i sudditi di colore con l’espressa richiesta che la Dichiarazione venisse applicata universalmente e che portasse all’abolizione effettiva della schiavitù, fosse poi con formule più moderate – entro un certo lasso di tempo e progressivamente – o radicali – abolizione totale immediata e riconoscimento della cittadinanza ai liberti. Le masse rivoluzionarie a Parigi si schierarono in blocco a favore di queste insurrezioni, chiedendo l’abolizione della “tirannia della pelle”, e la fazione politica che più si appoggiava ad esse, il club giacobino, le seguì. Per quanto molte nobili proclamazioni fatte dai membri della Convenzione Nazionale fossero poco più che una professione di supporto puramente formale verso l’abolizionismo, è significativo che i giacobini furono gli unici a sostenere non solo l’abolizione, ma la piena integrazione dei neri liberati ai diritti politici e civili dei cittadini francesi, cosa quest’ultima che pochi tra gli stessi sostenitori dell’abolizionismo erano pronti a concedere. A questo punto entra in scena il soggetto del nostro ritratto: Jean-Baptiste Belley, venuto al mondo nel mercato degli schiavi dell’isola di Gorée, nella baia di Dakar, era stato deportato a due anni nella più ricca e importante colonia francese, Saint Domingue, l’odierna Haiti. Qui era riuscito, nel corso di molti anni, a mettere da parte il denaro necessario a riscattarsi dalla schiavitù, aveva aderito alle insurrezioni degli schiavi dell’isola nel 1791 e, nel 1793, era stato eletto assieme ad altri due colleghi – un bianco e un mulatto – come deputato alla Convenzione per la colonia di Saint Domingue. In questa veste tenne, il 3 febbraio 1794, un discorso in cui denunciò gli orrori della schiavitù. Dopo uno scroscio di applausi, la Convenzione votò unanimemente per l’abolizione totale e i deputati invitarono spontaneamente una donna di colore, che assisteva come spettatrice dagli spalti esterni, a salire sulla tribuna assieme a Belley, pronunciando parole di stima per entrambi. Belley continuò a svolgere il suo lavoro di rappresentante alla Convenzione negli anni seguenti, difendendo la risoluzione dell’abolizione e denunciando, durante la reazione termidoriana seguita alla caduta di Robespierre e il distanziamento del Direttorio dalla fase giacobina più radicale, le pressioni politiche dei membri del governo legati ai gruppi reazionari dei proprietari di piantagione e degli imprenditori coloniali. Belley, per sua sfortuna, visse abbastanza a lungo da poter assistere all’ascesa al potere di Napoleone, il quale ristabilì di fatto la schiavitù nel 1802 e che finì col metterlo in prigione, dove morì nel 1805.

Uomini e donne di colore avevano già fatto la loro comparsa nella grande pittura europea, ma sempre come elementi di secondo piano in scene di gruppo o, tutt’al più, come curiosità esotiche, viste con lo stesso occhio indagatore che si poteva avere per una tigre o un serpente. Qui, invece, Belley è raffigurato al pari di uno statista o di un intellettuale francese, nella posa più tipica della ritrattistica di epoca rivoluzionaria, che fa il verso al contrapposto policleteo – una posa che ritroveremo anche in altri ritratti famosi dello stesso artista, come quello che egli eseguì di François-René de Chateaubriand. La colonna marmorea a cui è appoggiato il deputato haitiano sorregge un busto dell’abate Raynal, l’autore di una prima storia moderna del colonialismo europeo in America e uno dei principali sostenitori dell’abolizionismo. Questi, nella sua Storia della Due Indie, aveva formulato una profezia famosa sulla venuta di un uomo di colore che avrebbe liberato i suoi fratelli e che avrebbe vendicato i diritti della sua razza davanti a tutto il mondo e, negli anni della Rivoluzione di Saint Domingue, l’opinione pubblica francese si era infiammata di entusiasmo per gli eventi che stavano sconvolgendo le colonie proprio con la memoria di questa profezia in testa. Il ritratto di Girodet sembra quindi suggerire che proprio Belley sia colui che abbia reso onore a Raynal realizzandone la profezia, costituendo un legame ideale con l’illuminismo francese e incarnandone – possiamo ben dire sulla sua pelle – gli ideali universalistici ed egualitari. A questo punto sembra opportuno dire qualcosa sul conto dell’artista autore di queste opere. Anne-Louis Girodet fu uno dei pittori francesi più celebri della generazione di artisti che ebbe il suo floruit intorno agli anni 1798-1820, e anche dopo la sua morte venne ancora lodato da Balzac e da Delacroix. Allievo di Jacques-Louis David, la sua formazione ed il suo stile giovanile si svilupparono pienamente all’interno del neoclassicismo; vincitore, come Fabre prima di lui, del Prix de Rome per l’anno 1789, dovette abbandonare Roma, come Sablet, nel ’93, continuando a viaggiare per varie località d’Italia fino al 1795, quando tornò in una Parigi reduce della febbre di sangue giacobina, ma ancora irrequieta per gli effetti della reazione e per la transizione istituzionale dal Comitato di Salute Pubblica al Direttorio. Girodet, ben diversamente da Sablet e Fabre, provò un coinvolgimento emotivo decisamente maggiore per gli eventi della Rivoluzione e il ritratto di Jean-Baptiste Belley è una delle testimonianze della sua adesione non solo allo stile neoclassico assurto all’egemonia estetica nella prima repubblica francese, ma anche a molte delle battaglie umanitarie portate avanti dal nuovo ordine politico. A differenza del suo maestro, tuttavia, Girodet possedeva un animo profondamente inquieto, costantemente oscillante tra i termini contrapposti di staticità e dinamismo, tra geometria e passione – una dualità che, in forma nettamente diversa, abbiamo visto affiorare anche in Raeburn. Uno scrittore italiano del Rinascimento avrebbe potuto descriverlo come un’indole “leggera e fantastica”, cioè mutevole, incline alle suggestioni, alla fantasia, all’impazienza di tentare varie soluzioni compositive. Nel corso della sua maturazione artistica il suo linguaggio espressivo neoclassico viene dunque scosso e, in certi casi, scardinato dalla sua sensibilità romantica; è il caso della sua Rivolta del Cairo, che raffigura in maniera romanzata un episodio della campagna d’Egitto di Napoleone con tale impetuosità, con un tale caos di corpi e membra, da anticipare quasi un’opera espressionista o futurista, ed in cui l’argomento storico sembra un flebile pretesto per esercitarsi in un saggio pittorico del tutto sperimentale. Negli stessi anni dipinge in uno stile neoclassico posato e celebrativo lo stesso Napoleone, così come Hortense de Beauharnais, moglie del di lui fratello minore Luigi e regina d’Olanda nella nuova Europa dominata dall’Impero francese.

Del resto, fin dai suoi esordi, Girodet aveva dato un taglio decisamente più languido e carnale al neoclassicismo repubblicano, austero, intriso di civismo tipico di David, e questa venatura apparve sempre più distintamente nelle sue opere col passare degli anni. Girodet, insomma, esprime in sé le due antitesi che dominano la coscienza dei pittori della sua epoca, che sono anche le antitesi portate repentinamente in primo piano dagli eventi della Rivoluzione: l’antitesi tra piacere sensuale e severa virtù, che è quella che ritroviamo in ogni rivoluzione politica moderna – l’antitesi tra Danton e Robespierre, tra la rivendicazione del terreno, del “basso”, e la lotta inflessibile per difendere l’ideale; e l’antitesi, più propriamente artistica, tra espressione sperimentale, personale delle contraddizioni del mondo rivoluzionario, del disordine non solo materiale ma sociale e culturale che ha generato, e arte di propaganda, neoclassicismo “politico” che deve fornire l’illusione di controllo e di ordine sulle macerie del vecchio mondo, in cui si devono esprimere le auto-rappresentazioni del potere, e anche questa scissione ritorna continuamente nell’arte delle rivoluzioni tra XIX e XX secolo – il realismo socialista degli anni ’20 e ’30 in Unione Sovietica rappresenterà, in larga parte, proprio questo “neoclassicismo” che addomesticherà o metterà da parte le vere avanguardie. Se ai primi dell’Ottocento non si può ancora esattamente parlare, a mio giudizio, di arte di regime, dato che l’Impero napoleonico, che trae molti dei suoi simboli di legittimazione dalla vecchia monarchia borbonica, si trova ancora in un punto di passaggio e di indistinzione tra la forma tradizionale della Corte e quella contemporanea del Regime propriamente detto, non c’è dubbio che si sviluppa un’arte di maniera facente parte di quelle strategie di mobilitazione nazionale che, come ha giustamente osservato Eric Hobsbawm, emergono per la prima volta proprio con la Rivoluzione Francese e, in particolare, con l’emergenza delle guerre rivoluzionarie degli anni 1791-1794. In Girodet questa compresenza di stimoli anti-convenzionali e personali con quelli più propriamente propagandistici segnala anche un’ambiguità di orientamento dell’artista stesso, il quale pur approvando sinceramente il decreto di abolizione della schiavitù, non è immune al fascino dell’uomo che l’ha ristabilita; pur avendo visto con entusiasmo alle conquiste ideologiche della Rivoluzione, è attratto dalle figure che vi si oppongono, come lo stesso Chateaubriand. Ciò che mi ha spinto a mostrare l’uno accanto all’altro i ritratti di Belley e di Chateubriand è stata proprio l’intenzione di evidenziare l’adattabilità dello stesso schema a figure tra loro molto diverse, dipinte con scopi e in due chiavi politiche ben diversi, diversità che, in un senso più profondo di quello immediatamente visibile, appare ai nostri occhi come una vera e propria contraddizione.

Queste oscillazioni costanti nello stile e nei soggetti di Girodet si possono percepire con chiarezza anche maggiore in un altro ritratto, il cui soggetto è una delle figure simbolo della lotta contro-rivoluzionaria in Vandea, il “generalissimo” Jacques Cathelineau, il contadino vandeano che fu tra i primi a guidare la lotta contro la repubblica francese. Nonostante l’opera sia stata eseguita dopo la restaurazione dei Borboni, e quindi con l’intento evidente di ingraziarsi i monarchi ritornati sul trono con una celebrazione di quei personaggi che dovevano contrapporsi nell’iconografia della Restaurazione – con esito fallimentare, come venne fuori nel corso degli anni successivi – al prestigio dell’eroismo militare dei marescialli e dei generali di Napoleone, essa non è una semplice esibizione di maniera. Per quanto possa suonare strano, Girodet non era il tipo di artista che potesse mettersi a dipingere di cose per le quali non provasse alcun interesse, ed anche nei suoi dipinti di propaganda egli mantenne una certa cura per il soggetto trattato: l’arte politica su commissione non presupponeva ancora una totale abdicazione al gusto e all’onore personale dell’artista, specialmente nel caso di un’artista già affermato e stimato; è uno dei tanti aspetti in cui quest’epoca, che anticipa molto della storia successiva, non è ancora giunta a quella scissione tra estetizzazione della politica – il fascismo – e politicizzazione dell’estetica – il comunismo sovietico – che caratterizzerà il Novecento, né possiede in forma già sviluppata quel tentativo disperato di sottrarsi a questa dicotomia, cioè l’ideale borghese dell’arte come totalmente autonoma e svincolata dalle preoccupazioni sociali, l’art pour l’art, che pure sta già nascendo. Cathelineau è raffigurato con uno schema statuario che sembra la fusione tra una scultura romana di epoca imperiale e un ritratto aristocratico del XVII secolo, una sorta di Augusto di Prima Porta rifatto da Anton van Dyck. A questa posa “di maniera” fanno singolarmente contrasto i dettagli realistici del soggetto: i rosari, le pistole cariche alla cintola, la fibbia che ferma il pesante mantello che lo copre. La luce che investe il quadro ha qualcosa di sovrannaturale. Confrontando quest’opera con altre precedenti di Girodet, credo che l’ambiguità divenga chiara: Cathelineau è una figura della contro-rivoluzione, un martire della monarchia e dell’Ancien Régime, ma è celebrato con i gesti e l’idealizzazione tipica degli eroi della Repubblica. La luce che aleggia sulla scena, così come il cielo coperto da spesse nubi squarciate solo lateralmente da una zona luminosa emanante da una croce, ricordano quelli del dipinto in cui Ossian accoglie i generali della Repubblica in cielo, di una dozzina di anni prima – il pastiche artistico-politico più bizzarro e più filo-repubblicano di Girodet. Un elemento saliente nella figura del generalissimo vandeano è la giovinezza quasi efebica del suo volto: era infatti morto in battaglia a soli 34 anni. Ciò che Girodet trova attraente in lui è ciò che destava la sua ammirazione in Napoleone, il coraggio, l’energia, la virtù marziale, la giovinezza contro la vecchiaia, l’intraprendenza dell’uomo di umile estrazione, cioè tutti gli elementi-chiave della mitologia militare napoleonica, elementi che nessuno riusciva più ad associare alla monarchia borbonica – in letteratura, sarà proprio il legittimista Balzac il diagnosta più sottile di questa contrapposizione di valori; se ne può trovare una summa nella parte iniziale de La Duchessa di Langeais. Quando celebra Cathelineau, Girodet parla inevitabilmente il linguaggio politico dell’epoca rivoluzionaria.

Un artista contemporaneo di Girodet, Pierre-Narcisse Guérin (1772-1833) dipinse, nello stesso anno del ritratto di Cathelineau un’opera celebrativa con il medesimo intento, ma il cui soggetto era un altro eroe vandeano, il conte Henri de la Rochejacquelein, questa volta un nobile, caduto in età ancor più verde di Cathelineau – solo pochi mesi dopo, nel gennaio del 1794. Guérin, un altro vincitore del Prix de Rome – si può ormai notare come la ricorrenza non sia casuale – era anch’egli un pittore di gusto neoclassico, ma caratterizzato da toni più teatrali e artefatti di Girodet. Come quest’ultimo, anche Guérin era stato occasionalmente un panegirista di Napoleone, salvo correre ai ripari in direzione legittimista dopo il ritorno di Luigi XVIII. Il ritratto di Rochejacquelein, per il suo dinamismo, è uno dei suoi più originali, ed è nettamente più romantico rispetto alla sua media, trasmette una sensazione di lotta epica, titanica. Il giovane conte non è in una posizione statica, ponderata, ma è nel bel mezzo della battaglia, con alle spalle gli insorti in armi. Questa composizione, oltre a produrre uno stilema che diverrà tipico nella celebrazione dell’eroismo guerresco, a prescindere dal soggetto – se ne trovano echi persino nei poster di guerra tedeschi e sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale – è anche un’opera che, assieme a quella di Girodet, inquadra il mito o l’ideale del ribelle, dell’eroe della rivolta. Anche questo è un punto in cui si misura tutta l’ambiguità del lessico figurativo e dell’immaginario di questi artisti, i quali non avrebbero mai potuto creare dipinti del genere prima della Rivoluzione, prima dell’evento politico che introdusse il concetto stesso di un eroismo della ribellione e della lotta per la libertà, all’interno della quale anche questi avversari della Rivoluzione sono elogiati. Questi quadri preludono a tutto quel filone pittorico che tanta fortuna avrà nell’Ottocento e che celebrerà le figure di opposizione al potere, il carbonaro, l’insorto, il brigante.

La testimonianza più preziosa della pittura politica francese viene però dal cuore della Rivoluzione ed è quella che ne esprime esplicitamente, per così dire, la paura segreta. Il simbolo del martirio politico, qui, custodisce simultaneamente un’incognita collettiva le cui ripercussioni sono molto più vaste e più profonde di quel che si potrebbe credere. Si tratta, ovviamente, de La morte di Marat, di Jacques-Louis David; il vero capolavoro pittorico dell’era rivoluzionaria, un’opera che rimarrà del tutto unica all’interno della produzione stessa di David. Un’interpretazione storica di quest’opera non può prescindere dal giudizio, ormai divenuto celebre, del critico d’arte T. J. Clark secondo cui questo sia il primo, vero quadro modernista, ma questa asserzione deve essere compresa in tutta la sua radicalità. Il punto decisivo, infatti, sta nel cogliere che Marat non è esattamente il protagonista del quadro: lo è la sua morte, un evento che rappresenta, per così dire, il crollo del teatro all’interno del quale si svolgevano le scene della Rivoluzione, e il venire a galla dello smarrimento che l’improvvisa morte della figura guida del radicalismo popolare genera. David, in qualità di caposcuola del neoclassicismo, era un pittore diviso tra il realismo della sua ritrattistica e l’idealismo della sua pittura storica. La sua riformulazione degli eventi o delle aspirazioni politiche – l’elemento descrittivo e quello esortativo/parenetico si alternano e si mescolano – passa sempre attraverso la trasfigurazione classica greco-romana, attraverso l’elevazione del singolo evento a modello: la guerra tra Romolo e Tito Tazio per le donne Sabine rapite dai Romani, in cui queste intervengono come mediatrici per fermare il massacro e portare la concordia – il tema dell’amore, principio femminile, che disarma il valore guerriero, principio maschile, ritorna più volte in David – riflette la necessità di un’unità politica tra le fazioni rivoluzionarie per difendere il futuro della Francia – le sue madri e i suoi figli. La Morte di Marat, però, non è soggetta a questa trasposizione in toga pretesta; in questo caso la composizione segue i canoni del ritratto, come testimoniato dallo sfondo vuoto e scuro, debolmente illuminato, che possiamo notare in vari altri ritratti di David. Questa scena, dunque, non è intesa come un dipinto storico, propriamente parlando, ma come il ritratto di un uomo morto. A dire il vero gli elementi idealizzanti, anche se forse non catturano la nostra attenzione, sono presenti anche qui. Marat soffriva di una malattia della pelle; proprio per questo ricevette la sua assassina, Charlotte Corday, in una vasca da bagno, nella quale cercava di curare questo disturbo. David, invece, lo rappresenta con un incarnato liscio e marmoreo. Il documento che tiene ancora in mano è una lettera che, a giudicare dalle prime parole (Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit a votre bienveillance), dovrebbe contenere una supplica dell’assassina stessa, quasi a voler significare che Marat è stato ucciso da una persona che sarebbe stato disposto ad aiutare. In verità, con ogni probabilità, al momento di ricevere Charlotte Corday, Marat stava rileggendo e annotando l’ultimo numero del suo giornale, L’Ami du peuple. La breve conversazione che Corday ebbe con lui si basava sul pretesto di fornirgli informazioni su un gruppo di transfughi Girondini, che avrebbero dovuto essere arrestati dal Comitato di pubblica sicurezza: Marat avrebbe annotato i loro nomi per farli ghigliottinare. Siffatte divergenze, intese naturalmente a fare di Marat una figura di martire, hanno però un’importanza relativa se si fa attenzione al vero protagonista del quadro, ciò che occupa la maggior parte della tela: lo sfondo.

Si è spesso citato, come antecedente compositivo della figura di Marat in quest’opera, quella del Cristo morto nella Deposizione di Raffaello – e di molti altri pittori del Rinascimento. Fermarsi a questa analogia significherebbe però limitarsi a costruire un legame estrinseco, una sorta di prestito, verso la tradizione anteriore che ricondurrebbe questo quadro nel panorama più familiare dell’iconografia cristiana. Qui, però, il corpo di Marat è rappresentato in una completa solitudine e in un’asciutta, ingloriosa mancanza di “supporti” umani aggiuntivi: nessuno è lì a compiangere il morto o ad accennare un gesto di pietà verso il cadavere. Marat era l’anima della Rivoluzione, di ciò che per i francesi e per gran parte degli europei dell’epoca assunse il significato di un nuovo inizio, di una svolta epocale, e ora quest’anima è lì, morta e abbandonata. Il volto accenna ancora lievemente ad un sorriso, come se nel suo ultimo istante il morente abbia trovato un pensiero di conforto, una speranza, un’estrema consapevolezza. Ma ciò non significa più nulla; qualunque consolazione è morta sulle sue labbra. Se questo è il primo dipinto modernista, lo è perché qui, per la prima volta nell’arte occidentale, la morte è rappresentata senza quell’apparato di simbologie che servivano a inscrivere questo evento in un’ottica che ne potesse “risolvere” la negatività, in una visione della storia, del mondo e dell’agire umano che desse un senso universale a tutto ciò. La morte di Marat lascia solo un grande vuoto, ed in questo vuoto si trova il buio, senza redenzione e senza senso. Oltre la distruzione delle aspirazioni rivoluzionarie, oltre la disfatta della nuova repubblica, oltre la morte degli idoli dei club rivoluzionari rimane un’incognita, una radicale incertezza nella quale non si può più tornare indietro e non si riesce a vedere in che direzione procedere, ma in cui si presagisce qualcosa di terribile, una completa perdita della saldezza del mondo umano: la politica del mondo di una volta, le concezioni tradizionali della società, la letteratura, la religione non potranno più essere rivissute come prima, ma il vuoto che ne affossa il cuore sembra lasciare come unica alternativa il delitto, il sacrilegio, la perdita di sé stessi… Come dicevo, questa intuizione è qualcosa di troppo estremo e pesante da sopportare persino per lo stesso David, che non riuscirà più ad articolare in maniera così chiara tale angoscia per il futuro, e tornerà in seguito alle più consuete espressioni mitologiche del neoclassicismo. Tuttavia l’elemento oscuro che occupa lo sfondo – ma sarebbe meglio dire il punto focale – del quadro tonerà a comparire in molti grandi artisti a quasi vent’anni di distanza da La Morte di Marat, quando le guerre napoleoniche avranno strappato i paesi d’Europa dal ruolo di spettatori più o meno partecipi dei tumulti rivoluzionari gettandoli nella mischia di questa lotta politica, e insinuando anche tra di essi le stesse scissioni interiori.

L’arte tedesca post-1789, così come più in generale l’intero mondo tedesco della cultura, stava lottando per forgiare un proprio carattere reagendo all’influenza francese e, simultaneamente, tentando di imbrigliare in una forma efficace, produttiva le forze centrifughe e particolaristiche tipiche del mondo politicamente frammentato della Germania di fine Settecento. Se l’illuminismo tedesco, memore delle sanguinosissime guerre di religione del XVII secolo, aveva cercato di costruire una concezione della cultura volta alla conciliazione e al superamento delle contraddizioni sociali mediante l’educazione e l’espansione democratica della sensibilità artistico-letteraria – il teatro era stato il mezzo privilegiato di questo processo -, l’esempio eccitante e allo steso tempo inquietante della Rivoluzione Francese cambia le carte in tavola. La “sonnacchiosa” Germania si sveglia di soprassalto e viene attraversata da fermenti sconosciuti prima d’allora – una prima esplosione, sia pur relativamente isolata, avviene negli anni ’80 del Settecento con lo Sturm und Drang; in pittura, il gusto dei tedeschi diviene nel giro di una generazione decisamente avanguardista, tutti gli elementi che le mode artistiche del secolo mettono a disposizione vengono plasmati secondo una nuova sensibilità. Ma, soprattutto, colori, figure, pensieri del tutto nuovi irrompono nello spazio dell’immagine pittorica. In filosofia, l’idealismo tedesco dichiara guerra al culto illuministico dell’empiria, del dato sensibile, al dogma dell’indipendenza autonoma del mondo materiale; in estetica ciò fa degli idealisti i critici del realismo decorativo della pittura illuminista così come del classicismo manierato e declamatorio della letteratura francese, o dei suoi maldestri imitatori teutonici. Un maestro che si colloca pienamente all’interno di queste dinamiche e che può essere definito, in questa lotta tedesca per l’indipendenza estetica, l’interprete di riferimento del partito romantico è Caspar David Friedrich (1774-1840). Pittore la cui attenzione e la cui sete di venerazione è quasi completamente catturata dalla natura, da quella natura in cui si cerca, come abbiamo già visto, il mistero di una vita completamente incommensurabile rispetto ai canoni del nascente mondo disincantato della borghesia, Friedrich è un creatore di immagini che paiono distanti anni luce dal neoclassicismo “impegnato”, storicamente connotato e moralistico di David. Tanto più interessante, dunque, è prendere in considerazione un’opera in cui lo stesso vuoto che incombe sul corpo morto di Marat occupa l’intero orizzonte di una scena in apparenza puramente naturale e romantica, nel Monaco in riva al mare, dipinto tra il 1808 e il 1810.

Lo sguardo romantico sui paesaggi naturali di cui Friedrich ci fornisce prove così perfette nel loro genere, tanto da diventare emblematiche – basti pensare all’arcinoto Viandante sul mare di nebbia -, rischia di essere completamente frainteso se viene letto come una sorta di passione vedutista per i panorami selvaggi e non come una implicita ribellione contro la concezione materialistica della natura. Lo schema filosofico di cui è carica la pittura di Friedrich è la filosofia della natura del giovane Schelling, per la quale materia e spirito, natura e coscienza umana non vanno visti come termini antitetici del tutto eterogenei, ma come qualità differenziantisi di una medesima sostanza assoluta, come punti di proiezione di una polarità, e non come termini di una contraddizione. Ovunque nel mondo naturale è presente una sorta di impulso cieco a spiritualizzarsi, e la mente umana è solo il risultato di un fragile equilibrio all’interno di una zona grigia in cui il corpo compie innumerevoli tentativi per diventare un’anima. La natura può essere vista come la verità scissa e perduta della coscienza umana, che preme costantemente attraverso le sue forme e i suoi processi per articolare una parola cosciente, che enunci il dolore insito nella natura, il bisogno continuamente frustrato della natura di spezzare i propri limiti. I paesaggi di Friedrich sono tutti attraversati da questo flebile sussurro, che si perde tra le nebbie o lo stormire del vento. La figura umana ha quasi sempre l’aspetto di qualcosa di minuscolo, inghiottito in un mondo molto più grande e, talvolta, inquietante. In molti di questi paesaggi l’uomo sembra camminare come se egli vi fosse appena giunto da straniero per la prima volta dopo incalcolabili millenni: ciò può far intuire l’idea propriamente romantica – e, almeno in una certa fase del suo pensiero, schellinghiana – del divino, come qualcosa di atemporale che però interseca in alcuni punti la nostra percezione del tempo, una divinità pre-umana e pre-culturale. In questa dimensione è insita una forza di creazione e di distruzione indifferente e sublime: l’arte esprime il senso simultaneo di fascino e di orrore per questa dimensione. Monaco in riva al mare, dunque, non è solo l’immagine di un temporale all’orizzonte, ma qualcosa di più, poiché la natura non può mai essere semplicemente materia per Friedrich. Dietro il mare nero come quello omerico, dietro l’oscurità che occupa l’intero orizzonte di una scena del tutto incollocabile in un punto concreto, riconoscibile dello spazio, vi è sempre qualcosa di più profondo che riecheggia l’animo del pittore e l’inconscio dell’intera umanità; non è un caso che questo quadro, quando venne esposto all’esposizione d’arte dell’Accademia di Berlino nel 1810, ricevette la recensione entusiastica di Heinrich von Kleist, lo scrittore che più di tutti poteva essere ricettivo a questi stimoli. Nella Germania reduce della disfatta di Jena e Friedland, Friedrich fissa lo sguardo sul futuro e vi vede la stessa cosa che abbiamo trovato sul cadavere della Rivoluzione Francese: il nulla. La potenza di questo dipinto risiede nella sua brutale semplicità.

Friedrich è solo il primo esempio illustre di una tendenza più ampia. A partire dagli anni dieci del nuovo secolo le tenebre calano sulle scene dipinte dai grandi artisti. Uno di coloro che raccolsero le idee e gli azzardi originali della pittura tedesca con risultati più unici che rari costituisce per noi un caso interessante anche perché raggiunse la sua maturità espressiva in un contesto assai diverso da quello di Friedrich, e rappresenta quasi il suo opposto essendo completamente concentrato sulla figura e sull’azione umana, producendo anzi un’arte in cui la natura ha un ruolo marginale. Si tratta di Johann Heinrich Füssli (1741-1825); nato a Zurigo, ma costretto molto presto ad abbandonare la Svizzera, visse diversi anni in Italia prima di trasferirsi in pianta stabile in Inghilterra, nel 1779, dove assunse il nome dal suono decisamente più britannico di John Henry Fuseli. Füssli ottenne una grande fama in Inghilterra e numerosi apprezzamenti dai romantici di tutta Europa, e ciò fu dovuto principalmente all’abilità con cui seppe reinterpretare e, possiamo dire, riscrivere alcuni spunti della letteratura inglese; l’autore con cui egli sviluppò il legame figurativo più profondo fu indubbiamente Shakespeare, ispirandosi alle cui opere iniziò a produrre, già a partire dai primi tempi del suo arrivo in Inghilterra, un intero ciclo di dipinti su commissione dell’editore Alderman Boydell, che stava organizzando un’intera galleria di quadri dedicata al Bardo. Le opere che Füssli dipinse all’interno di questo ciclo anticiparono e, in seguito, amplificarono la gigantesca Shakespeare-Renaissance inaugurata dai primi romantici quasi contemporaneamente in Inghilterra (Wordsworth, Coleridge, Hazlitt) e sul continente (Friedrich e August Wilhelm Schlegel, Schiller, Goethe) – sia detto en passant che tra gli ammiratori di Füssli ci fu, inaspettatamente, anche Antonio Canova, che lo conobbe durante un suo viaggio in Inghilterra e che lo rese membro onorario dell’Accademia di San Luca a Roma. Come abbiamo visto, il mondo britannico a fine Settecento era ancora dominato dall’egemonia del ritratto, e la pittura di altri generi non si era particolarmente contraddistinta per originalità. Si può quindi immaginare quale effetto abbiano prodotto sul pubblico quadri come quelli di Füssli, dei quali, come di nessun’altri, si può affermare che siano visioni oniriche, scorci di figure colte in momentanei lampi di luce nel buio, sempre sull’orlo del simbolo o della favola. Il dramma shakespeariano dal quale Füssli trasse le elaborazioni più sconvolgenti è il Macbeth; non si tratta, a mio avviso, di un caso. Vi sono molte opere di Shakespeare che, volendo fermarsi al lato puramente fantastico, sono più sfarzose e ardite, ma lo Scottish Play, come viene scaramanticamente chiamato dagli inglesi, ruota attorno ad una dualità strettamente intrecciata – anzi, nel dramma le due cose sono a tutti gli effetti fuse l’una nell’altra -: il destino e la morte. Il Macbeth è la tragedia dell’assassinio.

In mezzo ad una brughiera desolata, sotto un cielo in tempesta, tre streghe predicono a Macbeth e a Banquo il loro futuro, promettendo al primo che diverrà re e al secondo che diventerà il capostipite di una dinastia di re. Tutto il dramma che segue, straordinariamente rapido e denso nella sua evoluzione – è il più breve di tutto il corpus shakespeareano -, ruota attorno al paradosso messo in atto da questa predizione; si tratta di vera preveggenza o di un adescamento malevolo e fraudolento a compiere il male? Macbeth, in un primo momento, crede che sarà unicamente il destino a mostrare la verità di questa predizione, ma sua moglie lo incita invece a prendere il futuro nelle proprie mani e a realizzarlo costi quel che costi. Lady Macbeth funge da catalizzatore dei piani omicidi del marito. Quando il re di Scozia, Duncan, decide di soggiornare nel castello di Macbeth, il quale ha appena aiutato il sovrano a domare una ribellione, si presenta subito l’occasione per impossessarsi del potere promessogli dalle streghe. Macbeth è tormentato dal dubbio, è ancora pieno di scrupoli, tergiversa, tira fuori varie ragioni per non commettere l’atto sanguinoso che gli darà ciò che desidera. La mente di Macbeth è sfibrata a tal punto da questo lottare con sé stessa che il monologo interiore si tramuta in una visione febbricitante: un pugnale insanguinato fluttua nell’aria e porta Macbeth fino alla stanza del re. L’omicidio porta sempre con sé una distorsione del limite tra realtà e immaginazione e lo stesso avviene con il protagonista di questa tragedia. Macbeth uccide Duncan quasi come se stesse compiendo questo atto in sogno; dopo averlo compiuto si trova in uno stato confusionale, esce dalla stanza di Duncan con l’arma ancora in mano, imbrattato di sangue. Vi sono critici che hanno visto un’analogia tra l’omicidio di Duncan e l’atto sessuale, e questa somiglianza è denotata dall’improvviso ritorno alla lucidità di Macbeth dopo essere uscito dal luogo del delitto, come se si rendesse conto solo in quel momento di cosa ha veramente commesso. A questo punto è Lady Macbeth, che si dimostra più fredda del marito, a prendere in mano la situazione, zittendo l’omicida e nascondendo subito le tracce del crimine. Proprio questo è il passaggio dipinto qui da Füssli, con Macbeth terrorizzato dalla repentina consapevolezza della sua azione, che stringe inorridito i pugnali nelle sue mani e Lady Macbeth che accorre per troncare la sua paura:

Infirm of purpose!

Macbeth, Atto II, scena II

Give me the daggers. The sleeping and the dead

Are but as pictures. ‘Tis the eye of childhood

That fears a painted devil.

Il collasso della finzione sulla realtà, dell’immagine sull’atto compiuto, causeranno un vero e proprio sconvolgimento dell’identità dei protagonisti. La raffinatezza di Füssli, dunque, sta forse proprio nel volerci restituire l’occhio dell’infanzia che ha davvero paura di un male dipinto come se fosse vero per rendere ancora più potente la risonanza del male reale, storicamente situato, perfettamente noto allo spettatore di quest’opera. Lady Macbeth si slancia in avanti con l’indice davanti alle labbra quasi a voler zittire non solo Macbeth ma persino lo spettatore del quadro: è accaduto qualcosa di orrendo che non può essere detto. Non è necessario compiere un balzo molto grande per intuire a quale profondità la storia dell’assassino di un re potesse toccare coloro che guardavano questa scena nel 1812. Füssli, come Friedrich, apparteneva a quel vasto gruppo di intellettuali che, dopo un iniziale entusiasmo per la presa della Bastiglia, si ritrassero inorriditi davanti agli sviluppi della Rivoluzione, e che videro la condanna a morte di Luigi XVI come una specie di crimine metafisico. Così come le streghe hanno sedotto Macbeth con qualche piccola verità e con grandiose promesse a trascinare la Scozia sotto il giogo della tirannia, Füssli può aver ben immaginato i retori illuministi della Rivoluzione come le streghe che hanno condotto la Francia al regno del caos sovvertendo ogni ordine stabilito. I parallelismi con Macbeth sono corroborati non solo dalla morte del re, ma anche da quella di Banquo, fatto assassinare da Macbeth – paradossalmente – proprio per tentare di impedire la seconda parte della profezia relativa al suo vecchio amico, ora divenuto l’unico a conoscere il suo segreto e dunque un possibile pericolo; atto che trova un’eco nella cattura e nell’esecuzione sommaria del Duca d’Enghien ordinata da Napoleone nel 1804, un evento che sconvolse profondamente l’opinione pubblica europea. Non il bosco di Birnam ma le steppe siberiane marceranno sul castello del nuovo Macbeth.

Ad un certo punto le tenebre vengono illuminate per un momento da una luce innaturale e impietosa. La finzione onirica e il gioco di veli letterari si dissolvono; compare il nocciolo reale dell’orrore che si nasconde in quelle tenebre. Questa istantanea illuminazione, questo fotogramma di realtà, non scaccia il buio ma ne rende ancora più chiara l’inevitabilità. Ci troviamo qui davanti al punto estremo dell’arte di epoca rivoluzionaria e all’ultimo quadro che voglio considerare: Il 3 maggio 1808 di Francisco Goya (1746-1828). Credo che possa essere considerato il quadro che mostra con la massima brutalità la paura cui accennava la Morte di Marat e, allo stesso tempo, una sorta di piccola sintesi della storia universale fino all’età delle guerre mondiali. Non intendo analizzare nel dettaglio questo dipinto, che richiede una silenziosa e prolungata attenzione, ma mi limiterò a dire qualcosa dell’evento che raffigura.

Nell’autunno del 1807, approfittando della rivalità tra Carlo IV re di Spagna – sovrano ritenuto anche dai suoi sudditi gravemente incompetente – e suo figlio Ferdinando, Napoleone invase la penisola iberica con un esercito di 23.000 uomini, ufficialmente col pretesto di sostenere la salita al trono di Ferdinando. Non fidandosi però nemmeno di quest’ultimo, Napoleone convinse Ferdinando a restituire il potere a suo padre e, successivamente, impose a Carlo di abdicare in favore di Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone, che divenne ufficialmente re di Spagna nel marzo del 1808. L’instaurazione del nuovo monarca, così come l’atteggiamento delle truppe francesi di occupazione, incontrarono lo sfavore e l’ostilità della stragrande maggioranza della popolazione spagnola. Il 2 maggio 1808 la città di Madrid insorse: Puerta del Sol fu il campo di un feroce combattimento, domato infine dai francesi con una carica di cavalleria sulla popolazione. Le autorità militari del nuovo regime pubblicarono dei proclami in cui si scriveva che lo scorrere di sangue francese “domandava vendetta”. Il giorno dopo, il fatidico 3 maggio, i francesi portarono centinaia di madrileni rastrellati tra gli strati più umili del popolo e tra il clero in svariate località nei dintorni della città, fucilandoli in massa. Goya dipinge un momento di una di queste fucilazioni avvenuta presso la cosiddetta Montagna del Principe Pio, una collina non molto distante da Plaza Mayor.

La composizione di questo quadro e l’intimo senso di disperazione che esprime sono ancora più toccanti se si pensa all’evoluzione dello stile di Goya. In giovinezza e nella prima età adulta nessuno più di lui amò la vita, la luce, il puro piacere dell’esistenza. Formatosi ancora sotto l’influenza dell’ottimismo illuminista, molti dei suoi dipinti dei primi anni ci consegnano immagini incantevoli di festa, di spensieratezza, di felicità. Goya amava le giornate di sole, amava le danze e i giochi, amava vedere la valle del Manzanarre riempirsi di gioia e di scherzi in primavera, quando il freddo della meseta allenta la sua morsa. Nella Maya desnuda, tanto per citare uno dei suoi capolavori, c’è una sensualità a tal punto dolce e provocante che difficilmente se ne ritroverebbe un analogo così ben riuscito persino in altri pittori di pari talento; dipinti così sono l’esito felice di una convergenza di circostanze – personali ed esteriori, di carattere individuale e di atmosfera – come ne accadono molto raramente. Il sogno dorato viene infranto e fatto a pezzi dall’invasione francese e dalla lunga guerra che segue tra il governo spagnolo legittimista rifugiatosi a Cadice – e supportato dagli inglesi – e il regno napoleonico. La fine di questa guerra, che coincide con la caduta definitiva di Napoleone, non mette però fine all’incubo; Goya è uno dei pochi che, pur avendo odiato l’occupazione francese, ha provato una ripulsa ancora più grande per ciò che è venuto dopo, per la monarchia oscurantista di Ferdinando VII, per quello che fu probabilmente il peggior governo reazionario dell’Europa post-napoleonica. Il 3 maggio 1808 è stato dipinto nel 1814, quindi a distanza di qualche tempo dall’evento su cui è basato e, pur essendo un dipinto dichiaratamente critico verso le azioni del regime di Giuseppe Bonaparte, il nuovo re di Spagna, decisamente contrario ad ogni esaltazione di ribellioni popolari, lo vide con sospetto. Con ogni probabilità il quadro venne intenzionalmente tenuto lontano dagli occhi del pubblico per una trentina d’anni, e ciò a dispetto del fatto che la fama di quest’opera si era già sparsa per l’Europa; sarebbe stato infine esposto al Prado solo nel 1872, quarantaquattro anni dopo la morte dell’autore. Un pittore ormai anziano – sessantottenne all’epoca in cui terminò questo quadro -, minato da una salute sempre più cagionevole e da un senso di solitudine sempre più profondo, spese tutte le sue ultime energie per dare un’immagine tremendamente realistica della sofferenza cui aveva assistito. Se l’immagine è in qualche modo il campo non solo di creazione ma di ricezione di un pittore, Goya si trovò scaraventato in un mondo che gli metteva davanti agli occhi immagini raccapriccianti. Ciò nondimeno, decise di rappresentarle con la massima crudezza, come se trasfigurarle in una metafora significasse confermare e ripetere l’atto orrendo che le aveva generate. Goya ha dunque raggiunto il paradosso estremo dell’arte pittorica, la necessità di raffigurare ciò che, in un senso o nell’altro, non potrebbe essere raffigurabile, dipingere ciò che è troppo terribile, insopportabile, per essere guardato con attenzione. Ciò che abbiamo visto spingere per trovare espressione nella politica (David), nella natura (Friedrich) e nella letteratura (Füssli) raggiunge qui il suo compimento, e il suo supplizio finale. Dopo la fine delle guerre napoleoniche l’Europa, stremata da un bagno di sangue di vent’anni, tornerà ad una precaria serenità, ed anche negli artisti che abbiamo menzionato qui il buio lascerà spazio alla luce: i quadri dell’ultimo Friedrich, ad esempio, tornano ad essere decisamente più luminosi, e l’alba soppianta il tramonto o il chiaro di luna. Ma, per molti versi, questo ritorno alla luce costituirà una regressione, e ci vorrà quasi un secolo perché l’arte riprenda il discorso interrottosi con Goya, affinché ritorni quel coraggio estremo verso l’irrapresentabile. Un possibile sottotitolo al 3 maggio, in fin dei conti, potrebbe essere quello dato da Goya stesso ad una stampa facente parte di una serie da lui disegnata che funge da complemento e da commento ideale del 3 maggio, Los desastres de la guerra. La stampa in questione, a differenza del dipinto, si concentra sulle vittime della fucilazione, sul terrore di un’umanità ridotta a carne da macello, a selvaggina: non si vedono i soldati del plotone d’esecuzione, solo le baionette compaiono sul lato destro come artigli, e sotto si trova scritto: No se puede mirar.

Non si può guardare.